資料はこちら

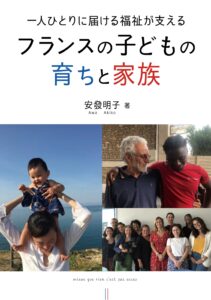

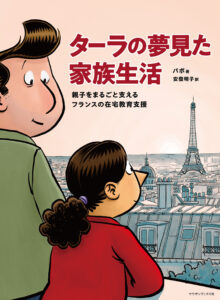

Studies about Child Welfare and protection

“Tous les enfants ont les mêmes droits.

L’enfant doit être protégé et vivre en sécurité.

L’enfant a le droit de jouer, de se reposer et de se détendre.

L’enfant a le droit de donner son avis, et les adultes doivent l’écouter et le prendre au sérieux.”

こどもはみんな たいせつにされなければなりません

すべてのこどもは あんぜんに まもられなければなりません。

すべてのこどもは あそび、やすみ、ゆっくりする けんりがあります。

すべてのこどもは じぶんの いけんをいう けんりがあり、おとなは それをきかなければ なりません。

Pour accéder aux éléments du site en langue française :

To access English content, please click on the button below:

News

- 夏の対面イベントはこちら

- 東京新聞の一面で紹介されました

- 新刊チラシ『NO!と言えるようになるための絵本』 注文はこちら

- 新刊 『養子縁組について子どもが知りたいこと』

- 動画 フランスから学ぶ子どもと家族支援(1600回再生)

- 記事 フランスの自殺予防と若者支援

- 記事 若者が選びとれる福祉

- 暴力定規の注文はこちら(売り切れ次第終了)